Donde pone “españoles” puedes poner cualquier otra nacionalidad, da igual. La frase seguirá siendo verdad.

¿No?

Sí, ¿No?

A ver, quietosparaos, que no te estoy insultando. Además, yo soy español, así que en todo caso me estaría auto insultando. Pero no van por ahí los tiros.

Analicemos la frase, porque tiene más miga de lo que parece. Leámosla despacio:

Todos los españoles son unos mentirosos.

Yo soy español.

ERGO, soy un mentiroso.

Así que, como soy un mentiroso, si pronuncio la frase “todos los españoles son unos mentirosos” estoy mintiendo, luego los españoles no pueden ser unos mentirosos.

Y yo soy español.

Luego no soy un mentiroso.

Pero según la frase todos los españoles son unos mentirosos.

Ay coño, me va a estallar la cabeza.

Pues que resulta que la frase no es tan inocente ni simple como parecía, oiga. Y se la debemos a Epiménides, un filósofo y pensador que en lugar de “españoles” escribió “cretenses” pero el resultado es el mismo.

Nos adentramos en un mundo complejo, misterioso y apasionante: el mundo de la recursividad y la autorreferencia. La contradicción y la paradoja. Un universo que nos lleva al límite de la mente y la existencia humanas.

David Hilbert y su programa

No, no hablo de un presentador famoso de la CBS, o la FOX. David Hilbert fue un matemático brillante y muy famoso por algunas de sus contribuciones. De hecho, fue el que enunció la famosa lista de Hilbert (no confundir con la película de Spielberg) que detallaba los 23 problemas sin resolver más importantes de las matemáticas.

Algunos se resolvieron en poco tiempo; otros se han discutido durante todo el siglo XX, y otros, a día de hoy, son irrelevantes o imposibles de cerrar. Pero unos cuantos continúan siendo un reto para los matemáticos.

La cuestión es que Hilbert tenía un sueño, consistente en obtener un sistema capaz de formular todas las matemáticas sobre unas bases sólidas y completamente lógicas.

Otros soñamos con aprender a hacer torrijas, pero Hilbert… pues eso, era Hilbert.

Así que se puso a ello y en 1920 surgió lo que se denominó el “Programa de Hilbert”, que básicamente decía que todas las matemáticas se basan en un sistema finito de axiomas y que dicho sistema es consistente.

Ya, lo sé, no es fácil de entender. Pero tal y como yo lo veo, desde mi muy justito conocimiento del mundo matemático (pido comprensión a los matemáticos profesionales presentes en la sala) y después de ver muchos vídeos sobre el tema para intentar entender, por lo menos, el meollo, el tema es que todas las aseveraciones matemáticas son demostrables, siempre que te curres un sistema robusto y molón.

Y sí, la cosa prometía, pintaba bien. Los matemáticos estaban felices porque tenían una esperanza: costase lo que costase, todo, todo, todo (Catalana Occidente aprueba este hilo) se podría demostrar, tarde o temprano. Solo había que destinar tiempo y recursos.

Dicho de otro modo:

Todo tenía sentido.

Todo era seguro.

Todo funcionaba.

Todo era armonía, paz, amor y coliflor.

Todo estaba olrrait.

Hasta que llegó… el jodemantas.

El jodemantas

El jodemantas es una figura universal. Siempre está. Y si no está, estará. Es una verdad inmutable. Tan cierto como el aire que respiras.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua del que suscribe, un jodemantas es un ser, sin género, edad, ni nombre definido, cuya misión es aparecer justo cuando estás ilusionado con algo para joder la marrana, echando por tierra tus ilusiones y destruyendo tus sueños.

Ataca en silencio, sigiloso, y solo adviertes su presencia cuando, desde un rincón oscuro, saliendo con las manos juntas por las yemas, los ojos entrecerrados, y un tono de voz irritantemente suave, dice:

«¿Te has fijado en esto?»

O:

“Anda, mira eso”

O:

“Qué buena idea, pero no sé si te has dado cuenta de que…”

Pues eso, el jodemantas.

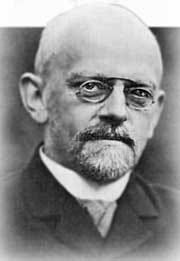

Queridos y queridas, os presento al jodemantas de David Hilbert: Kurt Gödel.

Kürt Friedrich Gödel nació un 28 de abril de 1906 en Brünn, actual República Checa y era un tío brillante que te cagas. Matemático, por supuesto, pero también lógico y filósofo.

Y no seamos injustos con él, porque sí, le aguó la fiesta a Gilbert, pero su contribución a la matemática, y a la ciencia en general, fue absolutamente notable. La cuestión es que se sacó de la chistera, con 25 añitos de edad, el siguiente teorema matemático, conocido como Teorema de la Incompletitud de Gödel:

“Bajo ciertas condiciones, ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números naturales y la aritmética con suficiente expresividad es a la vez consistente y completa”.

En palabras más llanas, porque esto solo lo entiende a la primera Eduardo Sáenz de Cabezón y sus colegas, la cosa más o menos (y perdóneseme la segura falta de rigor) significa lo siguiente:

No tenemos una certeza matemática completa. Siempre hay lagunas, vacíos. Todos los sistemas para demostrar afirmaciones son incompletos, y esto ocurre porque siempre podemos hacer una afirmación autorreferencial. Recursiva. Pero no cualquier afirmación recursiva.

Por ejemplo la frase “esta frase tiene cinco palabras”, es autorreferencial y no plantea muchos problemas, pero si decimos “esta frase es falsa” nos vuelve a llevar al bucle infernal del principio del post.

Gödel, el genio austríaco, había puesto en jaque al robusto, omnipotente e histórico reino de las matemáticas. Pero vamos un poco más allá; intentemos entender cómo Gödel encontró la grieta de seguridad en el sistema, nunca mejor dicho.

Imagina una cinta transportadora con una barrera que deja pasar o no, cajas. Solo pasarán las cajas que pasen el control de calidad; las que no tengan el check, no pasarán. Fácil.

La barrera es el sistema de demostración y las cajas son las aseveraciones matemáticas. Pasar el control de calidad significa que la aseveración es verdadera; no pasarlo, que es falsa.

Por ejemplo:

a+a=2a, abre la muralla;

2a<a, cierra la muralla;

¿Y qué hizo Gödel?

Pues decir lo siguiente:

Esta caja ha pasado el control de calidad, pero lleva otra dentro que no lo ha hecho. Por tanto, la caja exterior pasa la barrera, pero la interior, no.

¿Cómo solucionamos el tema?

Katakroker.

La humildad (o la falta de ella)

No te juzgo si piensas que esto no tiene ningún impacto en tu día a día. Más que nada porque a priori es lo que parece. Y sin embargo, no paro de darle vueltas y de hacer conexiones con muchos puntos aparentemente aislados.

El primero me lleva a la actitud ante el trabajo. O ante el liderazgo. Puede que sobre ambas. Probablemente sobre la vida en general. Y podría resumirse con la siguiente frase:

Ser humilde es una buena estrategia. Siempre hay alguien mejor que tú.

Creo que la humildad es una gran virtud, ya seas líder o no: entrar en un lugar de forma altiva, mirando por encima del hombro, seguros de nuestra verdad sobre la de los demás, no suele sacar lo mejor; ni de nosotros mismos, ni de nuestros equipos.

También creo que esa actitud, en el fondo, es una muestra de una inseguridad interior que se suple a base de falsa seguridad.

Ojo, el servilismo (un pelota de toda la vida) o la falsa modestia son igual de perniciosos. En el equilibrio está el gusto, desde luego, pero una actitud general consciente de nuestras limitaciones siempre nos ayudará a mejorar, a buscar el crecimiento, a fijarnos en aquellos que son mejores que nosotros, y aprender de ellos.

Hilbert apuntó alto. Quería dar con un sistema infalible, absoluto, irrompible. Y vio Dios que eso era bueno, desde luego, pero llegó un chaval con gafas (las gafas molan, te lo digo yo) y lo mandó todo a tomar por saco.

La perfección (o la falta de ella)

Vas a una entrevista de trabajo y te preguntan por tu mayor defecto.

Soy muy perfeccionista, dices, convencida de que estás esquivando la pregunta de forma brillante, dando gato por liebre, o virtud por defecto, mejor dicho. Como un político cuando a la pregunta «dónde vas» responde «manzanas traigo» pero colando un gol.

Bueno, que sepas que ese recurso está ya obsoleto. No cuela, my friend.

Yo, desde luego, no lo diría, porque estoy seguro que los responsables de RRHH, cuando escuchan eso, piensan: “joder, otro perfeccionista”.

Además, te voy a contar un secreto: el perfeccionismo no es una virtud. Aún diría más, es un defecto. Y de los gordos.

Sencillamente porque la perfección no existe, así que buscarla es una pérdida de tiempo, energía y dinero, mucho dinero. Una actitud ante la vida que solo crea frustración, ansiedad e infelicidad. Y encima para nada.

Como decíamos antes, huyamos de los extremos. Ser un mangarrán que admite lo primero que sale, sin cariño ni atención, como filosofía general de vida, no es una buena opción, aunque a veces haya que hacerlo.

Saber cuándo tienes que producir algo rápido, sin pulir, manifiestamente imperfecto, y no sucumbir al miedo a hacerlo mal, es una virtud. Buscar, como criterio general, lo mejor que puedes dar en la medida de tus posibilidades (disponibilidad de tiempo, conocimientos…) es la clave.

Gilbert buscaba la perfección, y la perfección no existe ni en las matemáticas. Gödel se lo mostró de forma descarnada.

La información (o la falta de ella)

Pero ojo, no caigamos en el simplismo. Puede resultar tentador recurrir al teorema de Gödel para descargarnos de responsabilidad, o para caer en el cinismo: todo es una mierda, y tal. Las implicaciones del teorema, a nivel matemático (o mejor, a nivel de cómo las matemáticas se perciben a sí mismas) son profundas, cierto. Pero Gödel no está diciendo que la verdad no pueda alcanzarse, o que todo es mentira. Ni de coña.

Lo que dice es que, bajo ciertas condiciones, algunas afirmaciones no pueden ser demostradas. Y esto me lleva a pensar que, en nuestra vida diaria, bajo ciertas condiciones (por ejemplo, que NUNCA podemos disponer de TODA la información sobre algo) no podamos demostrar la veracidad de nuestras opiniones. Más aún, podemos estar convencidos de que tenemos razón, aun viendo la realidad frente a nuestros ojos.

Se llaman creencias. Y están tan arraigadas en nuestro cerebro que no las ponemos en duda ni con alguien apuntándonos a la cabeza con una pistola. Y a veces son creencias negativas, o mejor dicho, falsas.

Sí, falsas. Crees cosas falsas que admites como verdades absolutas.

Por ejemplo, cuando te dices a ti mismo que no puedes, o cuando crees que eres una mala amiga por decir no.

Nuestra peineta, o filtro con el que percibimos el mundo, nos induce a tener un sesgo en toda la información que llega a nuestro cerebro, y esto ocasiona fricciones e infelicidad.

¿Podemos evitarlo? Complicado. Pero podemos combatirlo, aunque no es nada fácil. Las fórmulas mágicas no existen, vive Dios, pero la compasión hacia los demás (que tienen sus mierdas, como tú y como yo) y asumir que jamás tendremos toda la información, son buenas estrategias.

Pero ojo, Gödel no da patente de corso: somos responsables de nuestros actos, por mucha incompletitud e imperfección en el sistema.

La inteligencia (o la falta de ella)

Mucho se habla de la inteligencia artificial. Demasiado diría yo. Está hasta en la sopa. No hay día que en las noticias no hablen de ella. Haz la prueba.

Y es algo sorprendente. Porque la inteligencia artificial existe desde hace muchos años. Cierto que ahora hace cosas impresionantes, y que ver a Sánchez, Feijóo y compañía en una fiesta de carnaval picantón con un realismo que te cagas da un poco de miedito.

Pero de ahí a Skynet hay un paso. O dos, como mucho.

Las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestra vida son – y van a ser – increíbles. Se ahorra mucho tiempo con ella (pero a Dios pongo por testigo que jamás recurriré a Chat GPT para escribir un artículo; él, o ella, nunca podrán copiar MI estilo) y va a haber un montón de trabajos que van a desaparecer o cambiar de forma radical.

Todo esto es verdad.

Pero hay una idea que pulula por el ambiente. Una idea tan inquietante, como hollywoodiense: la autoconciencia. Quicir: ¿Podrá la IA ser autoconsciente, percibiéndose a sí misma como una entidad que es, que existe? ¿Skynet, Matrix, Juegos de Guerra para los más ochenteros?

Ni idea, desde luego.

Pero yo me pregunto: El hecho de que un ordenador “piense” sobre sí mismo ¿No es acaso una autorreferencia, una frase recursiva? ¿Una caja con su negativo dentro? ¿Es matemáticamente posible que una computadora se auto perciba o es esto un bucle infinito que haría colapsar a la máquina?

No lo sé, pero lo que tengo claro es que la inteligencia humana es muy difícil – por no decir imposible – de copiar. Y que por muchos avances que hagamos (estoy convencido de que en los próximos años habrá aplicaciones de la IA que ahora consideramos ciencia ficción) el cerebro humano es un sistema tan complejo, tan gigante en sus 1.350 centímetros cúbicos, que nunca podrá ser igualado.

No somos conscientes de nuestro inmenso poder. Tenemos la capacidad de inferir, de deducir e incluso de intuir (o barruntar, qué bonita palabra). Unimos conceptos aparentemente inconexos. Recordamos. Aprendemos. Cambiamos de opinión. Reflexionamos. Amamos. Pero sobre todo, nos auto percibimos: somos capaces de pensar sobre nosotros mismos.

Si esto no te parece un milagro, yo ya no sé qué más hacer.

Copias de una copia

Seguro que has enfrentado un espejo contra otro. O quizá hayas ido a una “casa de los espejos” en un parque de atracciones. Puede que hayas enfocado una cámara a la pantalla a la que envía las imágenes.

Yo he hecho todas estas cosas. Con mis 46 palos a veces siento que veo el mundo con 12.

El resultado en todos los casos es una imagen repetida hasta el infinito, una copia de una copia de una copia, sin final, solo un punto de fuga. Un bucle autorreferencial.

La copia está presente en cada segundo de nuestra existencia. Nos reproducimos creando pequeñas copias – que crecen, pardiez – parciales, pero autorreferenciales, isomórficas. Tienen nuestros ojos, nuestros gestos, nuestros genes. Y aún así, son diferentes.

El Universo es un espacio inabarcable repleto de copias de copias de copias. Provenimos de primates que, como nosotros, luchaban por sobrevivir, por reproducirse.

Ctrl+C

Ctrl+C

Ctrl+C

Y sin embargo, en cada copia, algo cambia. It’s the evolution, baby, que cantaban los Pearl Jam. Nuestras células están formadas por átomos que se crearon en una estrella, cientos de millones de años atrás. Me rio yo de la trazabilidad de los alimentos.

Somos copias de copias. Un cuadro de un cuadro. Una fotografía de una fotografía.

Y en este aparente paisaje desalentador, que nos ubica en un punto quizá algo insignificante, surge lo realmente bonito: pese a venir del mismo punto, pese a ser copias evolucionadas, somos únicos, irrepetibles, extraordinarios.

Copias irrepetibles.

Especímenes únicos autorreplicados.

Somos paradoja. Somos contradicción.

Desde el principio, hasta el infinito.

Desde la primera imagen del espejo, hasta el punto de fuga.

Epiménides y otras efemérides

Es curioso a dónde puede llevarnos una reflexión. Resulta que Epiménides dice que los cretenses eran unos mentirosos, y he acabado hablado de lo humano y lo divino. Quién lo iba a decir.

Para ser sincero, no es que me sorprenda. A intensito no me gana nadie.

Eso sí, no me negarás que pensar abre puertas en nuestra mente, muestra hilos que estaban ocultos. Expande nuestro universo.

En mi caso, es enriquecedor. Pero muy útil, también.

Hace que surjan ideas que pueden transformarse en grandes proyectos, ilusionantes; retos y líos maravillosos.

Como copia irrepetible e isomórfica que soy, intentaré llevar a cabo cuantos pueda. Podría ser que en el camino aparezca algún jodemantas, arruinando mi ilusión y poniéndome los pies en el suelo.

Le odiaré por ello. Por cortarme las alas, por arrancar mi ilusión de cuajo. Por ser mi Gödel.

Y sin embargo, al final, tendré que reconocer que, aunque sea un jarro de agua helada en plena ebullición, en el fondo me estará ahorrando un montón de tiempo y sufrimiento.

Quizá sea un poco contradictorio.

Pero qué más da… al fin y al cabo, todos los españoles somos contradictorios.

Y un poco mentirosos, también.